炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)ではどのような内視鏡検査が行われますか?

炎症性腸疾患(IBD)には、潰瘍性大腸炎とクローン病が含まれます。これらの疾患は腸の粘膜に慢性的な炎症を起こし、下痢や腹痛、血便などの症状が続きます。潰瘍性大腸炎の炎症は主に大腸に起こります。クローン病は主に小腸の下部の回腸と言う部位と大腸に炎症を起こしますが、他の部位に炎症を起こすこともあります。診断や治療方針の決定、再燃予防のために、内視鏡検査は非常に重要な役割を果たします。

1.診断のための内視鏡

IBDの診断のためには、まず大腸内視鏡(大腸カメラ)で腸の粘膜を直接観察し、炎症の広がりや特徴的な所見を確認します。特にクローン病が疑われる場合は、大腸だけでなく、大腸を超えた小腸の最も下部(回腸末端)まで内視鏡を挿入し、粘膜の状態を観察します。また、組織を採取し(生検)、顕微鏡で調べることで(病理検査)、IBDに特徴的な炎症が認められるか、他の病気の可能性がないかを確認します。

クローン病では大腸だけでなく、小腸や上部消化管(食道や胃など)にも病変がみられることがあるため、大腸内視鏡に加えて、カプセル内視鏡やバルーン小腸内視鏡、上部消化管内視鏡(胃カメラ)を用いて広い範囲を調べることもあります。これらの検査は、潰瘍性大腸炎やクローン病の診断だけでなく、他のIBD(好酸球性胃腸炎、腸管ベーチェット病、顕微鏡的大腸炎、薬剤起因性腸炎、非特異性多発性小腸潰瘍症など、様々な疾患)を除外するためにも重要です。また、IBDでは病変の広がりによって病型を分類したり、重症度を評価したりします。こうした正確な評価には、腸の粘膜をすみずみまで観察することが欠かせません。そのため、通常は大腸内視鏡検査の前に経口腸管洗浄液を服用し、腸の中をきれいにして検査を行います。最近では、経口腸管洗浄液の味や飲む量が改良され、より短時間で負担の少ない準備が可能になりました。こうして準備を整えることで、炎症の範囲や潰瘍の形態、小さな異常も見落とさずに確認できます。ただし、まれに強い炎症や全身状態が悪い重症例では、体への負担を減らすために経口の腸管洗浄剤を使わず、肛門から少し温かい程度のお湯や生理食塩水で洗浄(浣腸)して、直腸から無理のない範囲までを観察することもあります。また、多くの施設では検査時に鎮静薬を使用することができます。鎮静薬を使うことで、検査中の不安やストレス、不快感や痛みを軽減し、リラックスして検査を受けることができます。薬の種類や量は年齢や体調に応じて調整され、安全性にも十分配慮されます。鎮静は必ずしも完全に眠る全身麻酔ではなく、多くの場合は「ぼんやりしている」状態で行われますが、薬の効き方や種類によっては完全に眠ってしまう方もいます。必要に応じて鎮痛薬を併用し、検査中の痛みをより効果的に和らげる場合もあります。

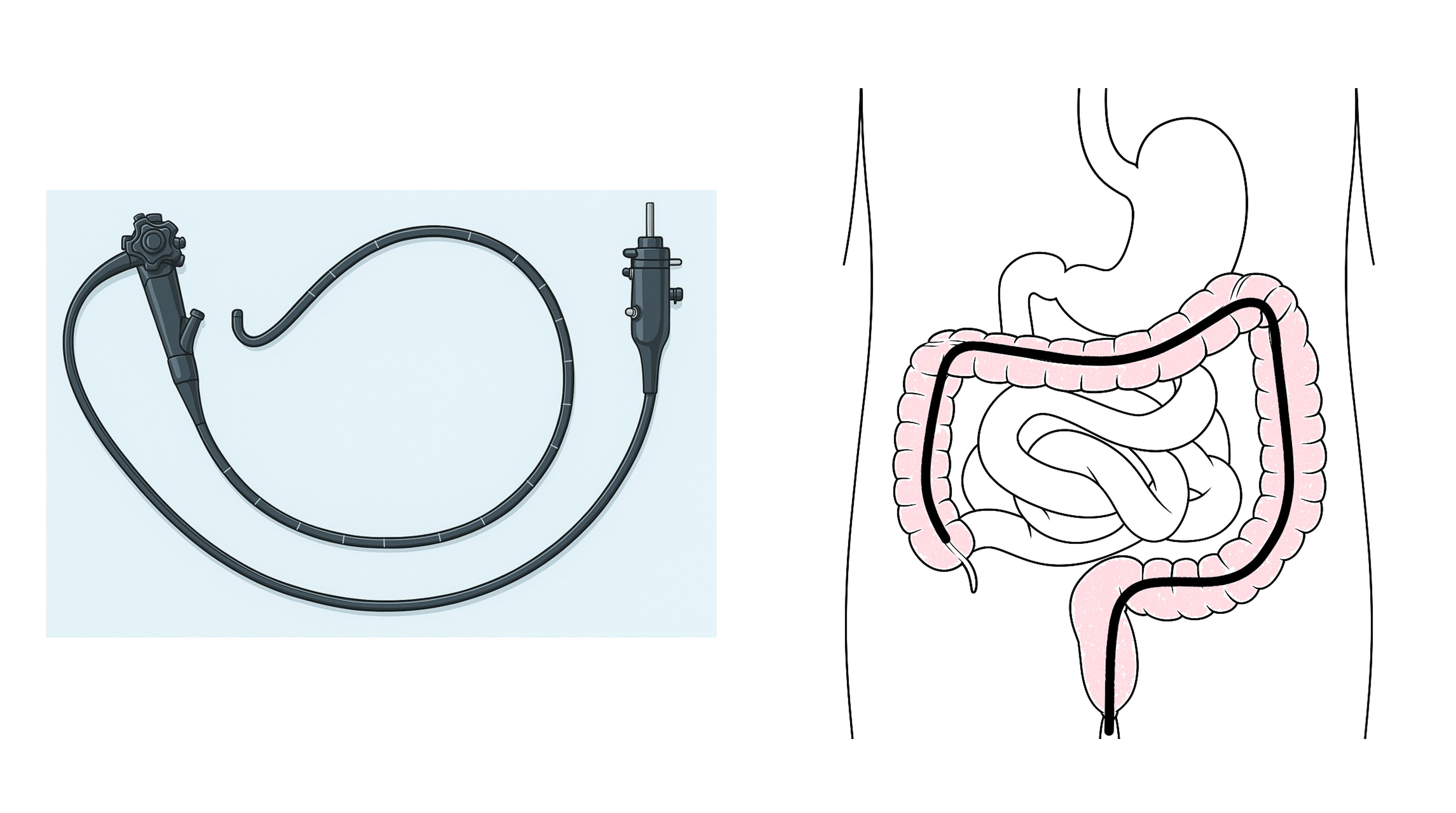

・大腸内視鏡(大腸カメラ)

大腸内視鏡は、肛門から内視鏡を挿入し、大腸全域と回腸末端まで直接観察できる検査です。太さ約10〜13mmの内視鏡を肛門から挿入し、大腸の最奥である盲腸まで進めます。腸の形によっては仰向けや右向きなど体位を変えたり、お腹を圧迫しながら進めます。盲腸に到達した後は、特にクローン病で病変確認が重要な回腸末端に挿入し、大腸内視鏡で届く範囲の小腸まで詳細に評価します。その後、内視鏡を抜きながら、炎症の広がりや程度、潰瘍や瘢痕(はんこん)、出血、ポリープや腫瘍の有無を直接確認し、必要に応じて組織の生検を行います。観察中は空気や二酸化炭素を送り込んで腸を広げ、必要に応じて水で洗浄し、粘膜全体を評価します。検査時間は通常15〜30分程度です。

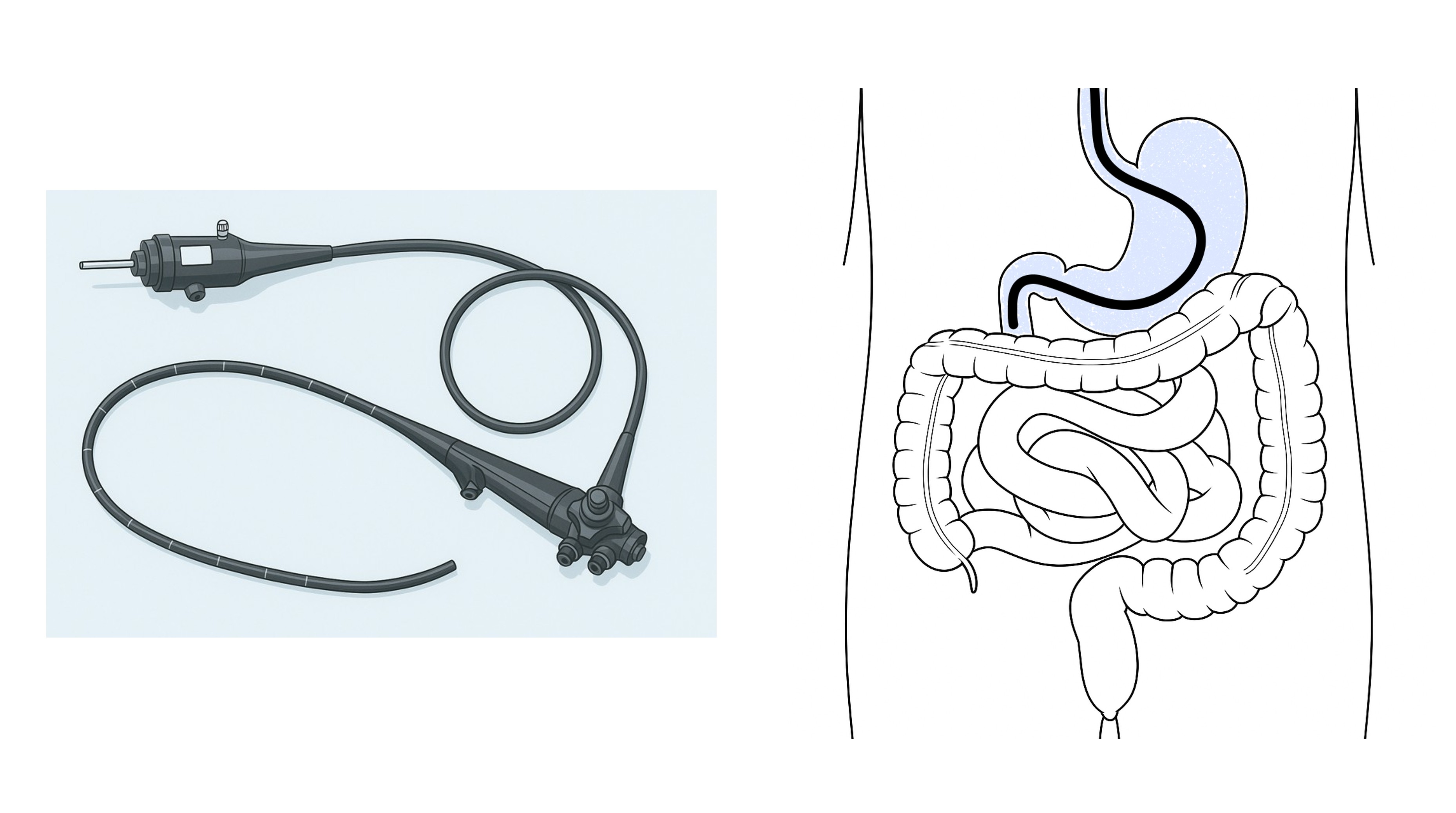

・上部消化管内視鏡(胃カメラ)

上部消化管内視鏡は、口または鼻から内視鏡を挿入し、咽頭から十二指腸までを観察できる検査です。クローン病では食道・胃・十二指腸(小腸の上部)にも病変が出ることがあり、病変範囲の正確な把握や他疾患の除外のために行います。挿入方法は経鼻(鼻から)と経口(口から)の2種類があります。経鼻は鼻腔から咽頭、食道を通るルートで、経鼻用スコープは細径(5〜6mm)で嘔吐反射が起こりにくいのが特徴です。経口は口から咽頭、食道を通るルートで、やや太め(7〜10mm)のスコープを使用し、画質や操作性に優れます。どちらの方法でも咽頭・食道・胃・十二指腸を観察し、必要に応じて生検を行います。検査時間は通常数分〜10分程度です。

2.治療効果や経過の確認

内視鏡は、治療後に炎症がどの程度改善しているかを確認する効果判定にも使われます。近年は、症状の改善だけでなく「粘膜治癒(内視鏡で腸の炎症がほぼ正常化した状態)」を治療目標とする考え方が広まっています。粘膜治癒が得られると、再燃や入院、手術のリスクを減らせることが報告されています。そのため、定期的な大腸内視鏡検査が重要と考えられますが、頻回に行うことは患者さんにとって負担にもなります。そこで、負担の少ない方法として、便の検査(便中カルプロテクチン、免疫学的便潜血検査)や、血液検査(血清CRPや国内で発見されたロイシンリッチα2グリコプロテイン〈LRG〉など)で、腸粘膜の炎症の程度を推測することがあります。また、クローン病で大腸内視鏡の観察範囲を超えて小腸に病変がある場合は、バルーン小腸内視鏡が粘膜の詳細な評価に優れていますが、大腸内視鏡よりも負担があるため、頻回には行いにくいのが現状です。このため、便や血液検査に加えて、カプセル内視鏡、MRI(MRエンテログラフィー)、CT(CTエンテログラフィー)、バリウムを用いた小腸造影検査、腸管超音波など、より負担の少ない検査法も活用されています。しかし、こうした検査の位置づけや選び方は、病院の検査体制、各検査の長所・短所、患者さんの状態などによって異なります。検査の種類や間隔は一律ではなく、病状の安定度、治療経過、生活への影響などを総合的に考慮し、主治医と相談して決定します。

内視鏡は粘膜の状態を直接確認できる最も確実で正確な検査方法であり、IBDの長期的な予後を改善するために欠かせない検査です。必要な情報を得ながら、患者さんの負担をできるだけ減らせるよう、検査計画を立てることが大切です。

3.大腸がん予防のためのサーベイランス

内視鏡がIBDの診療と切り離せない理由の一つが、がんのサーベイランス(定期検診)です。医学の進歩により、IBD患者さんの大腸がん発症リスクは全体として低下してきています。それでも、潰瘍性大腸炎では罹病期間や炎症の範囲(病型)によってリスクが異なりますが、炎症が長く続くほど発症の可能性が高まります。このため、病歴が長い患者さんでは、一定の間隔(例:1〜2年ごと)でサーベイランス目的の大腸内視鏡を行い、早期がんや前がん病変を発見します。インジゴカルミンという特殊な色素や、病変部を拡大して観察する方法(拡大内視鏡)を組み合わせることで、微細な変化もより見つけやすくなります。また、発見された病変は内視鏡を用いて切除し、手術を回避することが可能となることもあります。

クローン病でも、病型や罹病期間、治療歴、腸管合併症の有無などによって、大腸や小腸に発生するがんのリスクが上昇するとされています。国内では、直腸肛門管や痔ろうなど肛門病変に関連したがんの発生が多いことも知られています。そのため、潰瘍性大腸炎とは異なる視点でのサーベイランス体制が必要ですが、いずれの場合も内視鏡は欠かせない検査となります。

4.特殊な内視鏡検査

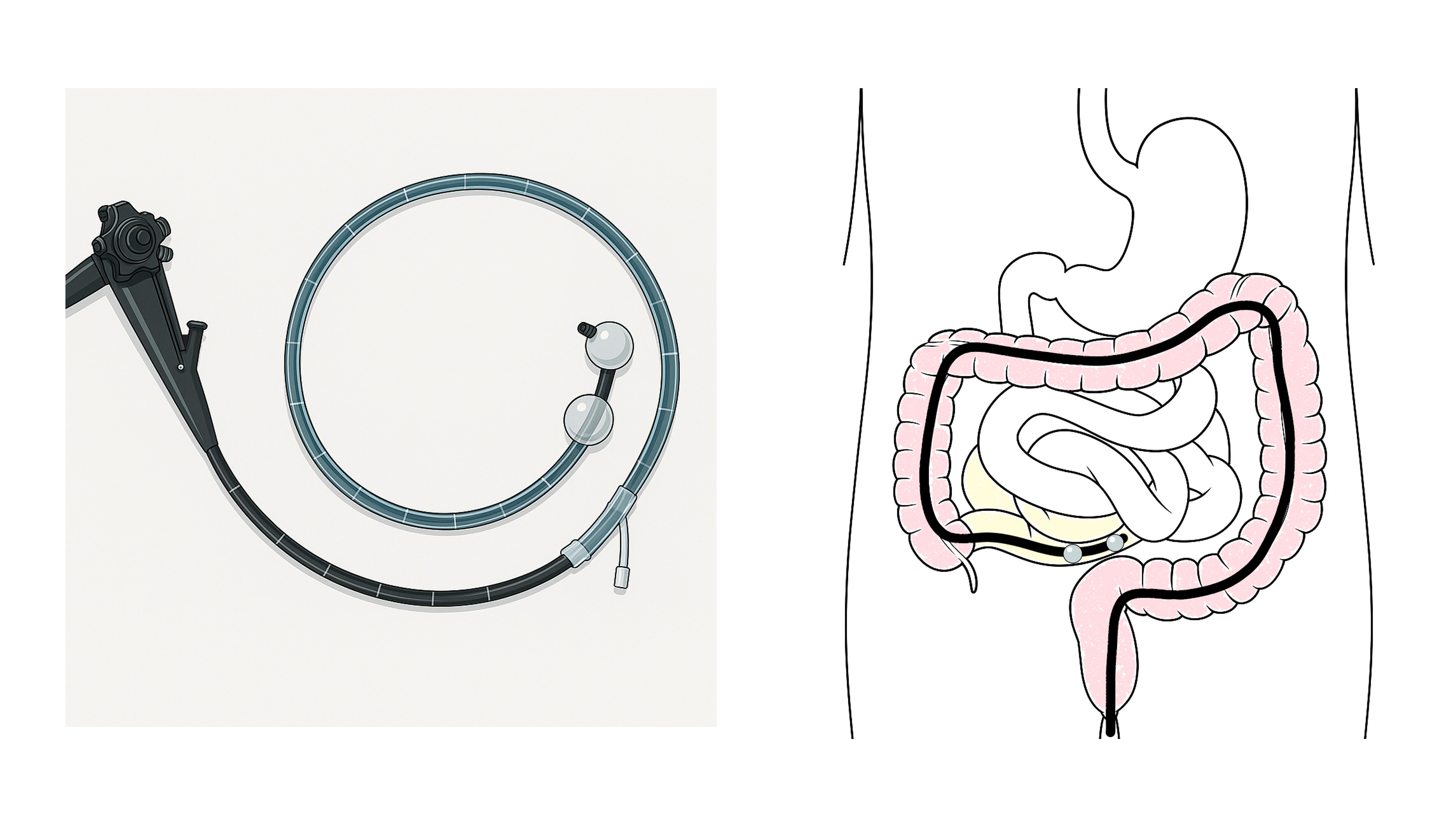

・バルーン内視鏡

バルーン内視鏡は、風船のような装置を使って内視鏡を少しずつ腸の奥まで進めることで、小腸の広い範囲を観察できる特別な検査です。クローン病のように小腸に炎症や狭くなった部分ができる病気では、詳しく調べるために有用です。また、クローン病の10-30%には、大腸内視鏡では観察できない範囲の小腸に病変があるとも報告されているため、このような検査は初回診断時にも有用と考えられます。挿入方法には、口から入れる「経口」と、肛門から入れる「経肛門」があります。経肛門の場合、大腸内視鏡よりも奥まで入ることができ、多くのクローン病の病変が見つかる回盲部(小腸と大腸とのつなぎ目)付近やその先まで観察できます。外来でも行えることが多く、通常、鎮痛剤や鎮静剤を使用して極力苦痛を軽減させて行います。

経口の場合はより深い範囲(空腸側)まで観察できますが、体への負担を考慮して、入院での検査が推奨されます。検査中は必要に応じて、狭くなった部分(狭窄)のバルーン拡張術(小腸の狭窄部に風船を膨らませることで圧力をかけて、狭窄部を広げる方法)や造影検査(X線で腸の形を確認)も行います。ただし、強い炎症や潰瘍がある場合には粘膜が傷つきやすく、無理に奥まで入れると穿孔(腸に穴があく)などのリスクがあるため、医師が安全を最優先して検査を行います。

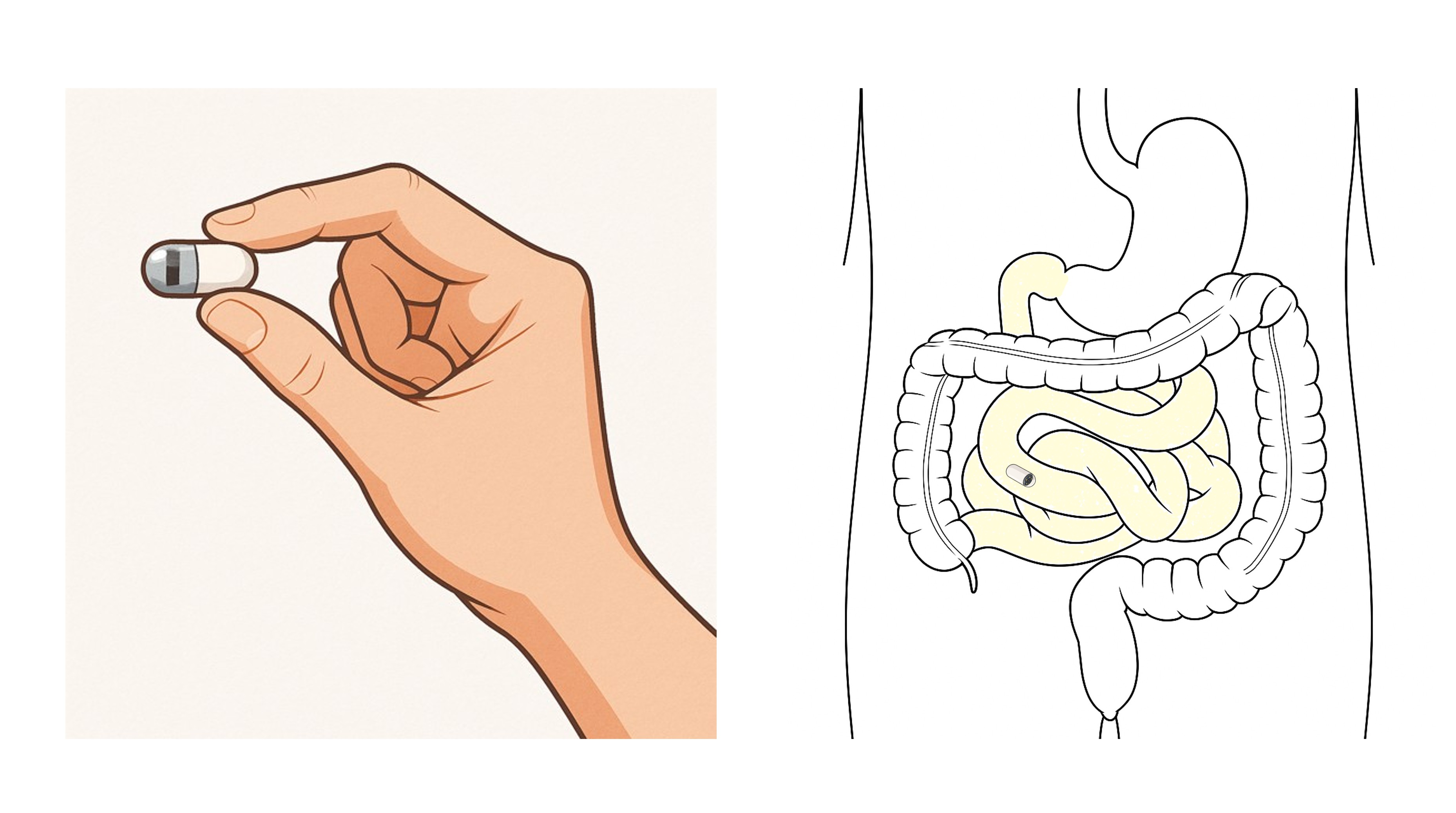

・カプセル内視鏡

カプセル内視鏡は、小型カメラを内蔵したカプセルを水と一緒に飲み込むだけで、小腸の内部を撮影できる検査です。カプセルは体の外から操作するのではなく、食べ物と同じように腸の動きに沿って進みながら、たくさんの画像を自動で撮影します。痛みや大きな負担がほとんどなく、入院が不要な「低侵襲」な検査です。

クローン病など、小腸に炎症や潰瘍がある病気では、病気の広がりや場所を調べるために使われます。ただし、カプセル内視鏡では組織を採って調べる「生検」はできません。また、病変の正確な場所の診断は難しく、腸に便や液体が残っていると見えにくくなることもあります。

安全に検査を行うために、腸に狭窄がないかを事前に確認します。狭窄があるとカプセルが途中で詰まってしまうおそれがあるため、その懸念がある場合は、まず「パテンシーカプセル」という時間が経つと溶ける確認用カプセルを飲み込み、それが無事に通過することを確かめてから本検査を行います。

5.治療としての内視鏡

IBDでは、病状や合併症に応じて内視鏡が治療の手段として用いられることがあります。

・狭窄に対する治療

特にクローン病では、炎症が長く続くことで腸管が狭くなる狭窄(きょうさく)と言う病態を起こすことがあります。狭窄は腸が詰まる腸閉塞を起こして、入院や手術が必要になることがあります。こうした病変の一部は、外科手術を行わずに内視鏡で広げる治療(内視鏡的バルーン拡張術)で対応できる場合があります。内視鏡的バルーン拡張術は、狭窄部位にバルーンを挿入して膨らませ、腸の通り道を広げる方法です。特に大腸や手術後の吻合部など、内視鏡が届きやすい場所では成功率が高く、手術を避けられることがあります。ただし、長さが5cmを超える狭窄や、瘻孔・膿瘍・深い潰瘍を伴う場合は内視鏡治療の対象になりません。治療後に再び狭窄が起こることもあり、その場合は再度内視鏡的バルーン拡張術を行うか、外科手術が必要になることもあります。長期的に良い結果を得るためには、内視鏡的バルーン拡張術後も炎症を抑える薬物治療を続けることが大切です。国外の治療法ではありますが、内視鏡的バルーン拡張術以外には、内視鏡治療で使用するナイフ状の電気メスを使用した内視鏡的狭窄切開術といった治療法があります。この治療法は特にクローン病の手術で繋いだ箇所の狭窄や比較的に短い狭窄などの病変に対して行われ、手術を避けられる可能性があります。まだ世界的に有効性や安全性の報告が限られているため、今後の発展に期待がされます。

・潰瘍性大腸炎関連腫瘍に対する治療

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が長く続く病気です。病気の経過が長くなると、大腸がんやその前段階である「異形成(いけいせい)」と呼ばれる細胞の変化が起こることがあります。こうした潰瘍性大腸炎に関連して起こるがんや異形成を潰瘍性大腸炎関連腫瘍と呼びます。これまで潰瘍性大腸炎関連腫瘍が見つかった場合、多くは大腸を全部切除する手術が選ばれてきました。しかし近年、内視鏡機器や技術が進歩したことで、早期の段階であれば内視鏡による切除で対応できる場合が増えてきました。内視鏡での治療ができるかどうかは、病変の形や広がり、周囲の炎症の有無などによって決まります。特に内視鏡治療が向いているのは、病変の境界がはっきりしている、周囲に強い炎症がない、内視鏡で「一括切除(まとめて切り取る)が可能」で、切除後にがん細胞が取り残されないと判断できる場合に限ります。切除された病変が病理診断で低異型度異形成と判定された場合は、その後に短い間隔で大腸内視鏡を行う注意深い経過観察を行うことが多いですが、高異型度異形成)や、内視鏡では見えない異形成の場合は、手術が第一選択になることが多いです。

また、ポリープ状(盛り上がった)病変の多くは「ポリペクトミー(ポリープを切除すること)」や「内視鏡的粘膜切除術(EMR)」という方法で切除可能な一方で、平らな病変や大きな病変では、線維化や炎症の影響で切除が難しいため、「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」という高度な技術を用いることがあります。ESDは一括切除の成功率が高いですが、専門的な技術と経験が必要で、合併症のリスク(穿孔など)も伴います。内視鏡で完全に切除できた場合でも、同時性病変(同じ時期に別の場所にある病変)が診断されない可能性や、異時性病変(別の場所に新しくできる病変)が後から発生する可能性があります。そのため、治療後も定期的な大腸内視鏡検査(サーベイランス)が欠かせません。

まとめ

IBDの内視鏡検査は、IBDの診断・治療効果判定・がんの検診・治療まで、あらゆる段階で重要です。以前は、検査前の準備や検査そのものの負担が大きく、「つらい検査」という印象を持つ方も少なくありませんでした。しかし近年では、腸をきれいにする薬の味や服用量の改良、検査機器や方法の進歩、さらに鎮静剤の使用など、さまざまな工夫が進められています。これにより、従来よりも短時間で、負担が少なく、安全に検査を受けられるようになってきました。また、検査の種類や実施間隔は、病状や治療経過によって異なります。安心して検査を受けるためには、主治医と相談しながら計画的に進めることが大切です。

ラッシュ大学消化器内科炎症性腸疾患センター (RUSH University, Center for Crohn’s and Colitis )

金子 元基、桜庭 篤

(2025年11月19日掲載)